Die Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit stellt oft eine der größten Herausforderungen dar, vor der etwa 50% aller Studierenden mindestens einmal während ihres Studiums stehen. Tatsächlich müssen bei einer durchschnittlichen Bachelorarbeit mit mindestens 10.000 Wörtern etwa 25-50 Quellen gefunden, analysiert und korrekt eingebaut werden – eine Aufgabe, die ohne strukturierte Vorgehensweise schnell überwältigend wirkt.

Eine systematische Literaturrecherche ist daher der Schlüssel zum Erfolg. Dieser methodische Ansatz hilft dir, aus der Masse an wissenschaftlichen Publikationen genau jene zu filtern, die für deine Arbeit relevant sind. Experten empfehlen dabei, pro Seite im theoretischen und Hauptteil 2-3 Quellen zu verwenden, was bei einer 40-seitigen Arbeit auf die genannten 25-50 Quellen hinausläuft.

Allerdings fehlen an 63% der Universitäten noch klare Regelungen zur Nutzung von Hilfsmitteln bei der Recherche, was viele Studierende verunsichert. Zudem wissen viele nicht, wie sie digitale Datenbanken und semantische Suchmaschinen wie Google Scholar effektiv nutzen können, obwohl diese Tools die Recherche erheblich erleichtern.

In diesem Artikel erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur erfolgreichen Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit. Du lernst, wie du deine Forschungsfrage präzisierst, effektive Suchbegriffe entwickelst, die richtigen Datenbanken auswählst und deine Ergebnisse sinnvoll dokumentierst. Außerdem zeigen wir dir, wie du mit Techniken wie der Pomodoro-Methode (25-Minuten-Arbeitsintervalle mit kurzen Pausen) deine Konzentration und Produktivität während des Schreibprozesses deutlich steigern kannst.

Wissenschaftliche Arbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h

Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.

Enthüllt: Über 35.257+ Studenten haben Zeit gespart

- Stelle sicher, dass dein Ton AN ist!

Warum eine gute Literaturrecherche entscheidend ist

Jede wissenschaftliche Arbeit baut auf dem Wissen auf, das bereits vorhanden ist. Bevor du also selbst neue Erkenntnisse entwickelst, musst du dich intensiv mit dem bestehenden Forschungsstand auseinandersetzen – und genau hier setzt die Literaturrecherche an.

Sie ist das Fundament deiner Bachelorarbeit. Ohne sie fehlt deiner Arbeit die nötige wissenschaftliche Stabilität – so, als würdest du ein Haus ohne tragende Mauern bauen. Doch warum ist dieser Schritt so entscheidend für deinen Studienerfolg?

Was du mit einer fundierten Recherche erreichst

Eine gründliche Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit ist weit mehr als nur Pflichtübung. Sie hilft dir, bestehende Arbeiten zu deinem Thema zu entdecken und dich mit dem aktuellen Forschungsstand vertraut zu machen. Darüber hinaus ermöglicht sie dir:

- Forschungslücken zu identifizieren, die du mit deiner Arbeit füllen kannst

- Deine Argumente auf ein solides wissenschaftliches Fundament zu stellen

- Deine eigenen Ergebnisse im Kontext des wissenschaftlichen Diskurses einzuordnen

- Neue und eigene Lösungsansätze zu erarbeiten, basierend auf umfassender Kenntnis des Themas

Erst durch die systematische Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur kannst du erkennen, wo dein Beitrag zur Wissenschaft liegen könnte. Im Grunde genommen baut jede wissenschaftliche Arbeit auf bereits vorhandenem Wissen auf – und genau dazu brauchst du eine fundierte Recherche.

Unterschied zwischen systematischer und unsystematischer Recherche

Bei der unsystematischen Literaturrecherche (auch Schneeballsystem genannt) gehst du von einer oder wenigen Quellen aus und arbeitest dich über deren Literaturverzeichnisse weiter vor. Diese Methode eignet sich besonders gut, wenn du noch keine spezifische Forschungsfrage festgelegt hast und dir zunächst einen allgemeinen Überblick verschaffen möchtest.

Im Gegensatz dazu steht die systematische Literaturrecherche, die du in fünf strukturierten Schritten durchführen kannst:

- Suchbegriffe bestimmen

- Literatursuche durchführen

- Suchergebnisse überfliegen

- Literaturauswahl vornehmen

- Dokumentation anfertigen

Diese methodische Vorgehensweise ist ideal, wenn du bereits eine konkrete Forschungsfrage hast und gezielt nach relevanten Quellen suchst. Sie hilft dir, aus der Masse an wissenschaftlicher Literatur genau die Werke herauszufiltern, die für deine Arbeit wirklich bedeutsam sind.

Häufige Fallstricke am Anfang (z. B. Wikipedia als Quelle, unklare Fragestellung)

Auf dem Weg zur perfekten Literaturrecherche lauern einige typische Fallen. Ein klassischer Fehler ist die Verwendung von Wikipedia als Quelle. Obwohl viele Artikel dort hohen Qualitätsstandards entsprechen, sind sie für wissenschaftliche Arbeiten problematisch. Dies liegt hauptsächlich an drei Faktoren: der Anonymität der Autoren, der fehlenden systematischen Qualitätskontrolle und der ständigen Veränderbarkeit der Inhalte.

Ein weiterer Fallstrick ist eine zu breit gefasste Fragestellung. Ein Thema wie „Klimawandel“ wäre völlig überwältigend, während „Die Rolle erneuerbarer Energien im Kampf gegen den Klimawandel in Deutschland“ deutlich spezifischer ist und deiner Recherche eine klare Richtung gibt.

Andere häufige Fehler sind:

- Zu spätes Beginnen mit der Recherche, was zu Zeitdruck führt

- Sich ausschließlich auf eine einzige Quelle verlassen

- Veraltete Literatur verwenden, besonders in dynamischen Forschungsbereichen

- Planloses Recherchieren ohne systematische Vorgehensweise

Vermeide diese Fallstricke, indem du frühzeitig beginnst, verschiedene Quellen nutzt und deine Recherche strukturiert angehst. So schaffst du die beste Grundlage für eine erfolgreiche Bachelorarbeit.

Hausarbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h

Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.

Schritt 1: Forschungsfrage und Ziel der Recherche festlegen

Jede erfolgreiche Literaturrecherche für deine Bachelorarbeit beginnt mit einem klaren Ausgangspunkt – deiner Forschungsfrage. Diese bildet das Herzstück deiner gesamten Arbeit und gibt dir die nötige Orientierung für alle weiteren Schritte.

Wie du eine präzise Forschungsfrage formulierst

Eine gut durchdachte Forschungsfrage sollte mehrere Kriterien erfüllen. Zunächst einmal muss sie präzise formuliert und auf ein einzelnes spezifisches Thema begrenzt sein. Dies hilft dir, deine Recherche zielgerichtet zu gestalten und nicht in der Informationsflut zu versinken.

Um zu einer klaren Forschungsfrage zu gelangen, kannst du diese Schritte befolgen:

- Identifiziere einen interessanten Themenbereich und führe eine erste Literaturrecherche durch

- Grenze das Thema zeitlich, räumlich oder nach Personengruppen ein

- Überlege, welches Untersuchungsmaterial du verwenden willst

- Wähle passende Methoden und Theorien für deine Untersuchung

Wichtig dabei: Die Forschungsfrage sollte in einem einzigen Satz formuliert werden und offen gestellt sein, damit sie nicht einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann.

Rechercheziel definieren: spezifisch oder sensitiv?

Nachdem du deine Forschungsfrage festgelegt hast, musst du entscheiden, wie umfangreich deine Literaturrecherche sein soll. Hierbei unterscheidet man zwischen dem spezifischen und dem sensitiven Rechercheprinzip.

Bei einer sensitiven Recherche ist dein Ziel, umfassend zu recherchieren und möglichst alle relevanten Quellen zu finden. Dies führt zu einer hohen Gesamtzahl an Treffern, wobei allerdings viele davon nicht relevant sein werden. Der Vorteil: Das Risiko, wichtige Quellen zu übersehen, ist gering.

Im Gegensatz dazu steht die spezifische Recherche, bei der du schnell einige wichtige Treffer finden möchtest. Hier verwendest du gezieltere Suchbegriffe und konzentrierst dich auf wenige, relevante Datenbanken. Folglich ist der Aufwand geringer, allerdings könntest du wichtige Quellen übersehen.

Beispiel für eine gute Zieldefinition

Folgendes Beispiel verdeutlicht, wie eine gelungene Zielsetzung aussehen kann:

„Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Netflix und Amazon Prime auf das Serienangebot deutscher Privatsender zwischen 2019 und 2020. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden die Programmveränderungen bei RTL und ProSieben analysiert, um festzustellen, ob diese Sender ihre Strategien als Reaktion auf Streamingdienste angepasst haben.“

Diese Zielsetzung ist präzise, enthält das konkrete Forschungsziel, benennt die verwendete Methode und macht deutlich, welche Ergebnisse erwartet werden.

Merke: Die Zielsetzung sollte stets im Präsens formuliert werden und als Leitfaden für deine gesamte Bachelorarbeit dienen. Außerdem empfiehlt es sich, zunächst die Zielsetzung zu formulieren und daraus die konkrete Forschungsfrage abzuleiten, nicht umgekehrt.

Schritt 2: Suchbegriffe und Suchstrings entwickeln

Nach der Festlegung deiner Forschungsfrage folgt ein entscheidender Schritt für deine systematische Literaturrecherche: Die Entwicklung passender Suchbegriffe und Suchstrings. Diese bestimmen maßgeblich, welche Quellen du findest und wie effizient deine Suche verläuft.

Relevante Schlagwörter und Synonyme finden

Zunächst ist es wichtig, den Unterschied zwischen Stichwörtern und Schlagwörtern zu verstehen. Stichwörter sind Wörter, die tatsächlich im Text vorkommen, während Schlagwörter (auch Subject Terms oder Keywords genannt) den Inhalt eines Dokuments beschreiben, ohne zwingend darin enthalten zu sein.

Um relevante Begriffe zu finden, beginne mit einer Liste der Kernbegriffe aus deiner Forschungsfrage. Ergänze diese durch:

- Synonyme (verschiedene Bezeichnungen für denselben Begriff)

- Ober- und Unterbegriffe (für breitere oder spezifischere Suchen)

- Verwandte Begriffe (thematisch verbundene Konzepte)

- Unterschiedliche Schreibweisen (besonders bei englischen Begriffen)

Ein Beispiel: Bei einer Arbeit zum Thema „Einfluss von TikTok auf das Körperbild von Jugendlichen in Deutschland“ könnten deine Suchbegriffe beinhalten: TikTok, Social Media, Körperbild, Körperwahrnehmung, Jugendliche, Teenager, Deutschland.

Boolesche Operatoren richtig einsetzen

Boolesche Operatoren sind unverzichtbare Werkzeuge, um Suchbegriffe präzise zu kombinieren:

AND (UND): Verknüpft Begriffe, sodass beide im Dokument vorkommen müssen. Dies verringert die Trefferzahl und macht deine Suche spezifischer. Beispiel: Klimawandel AND Auswirkungen

OR (ODER): Findet Dokumente, die mindestens einen der verknüpften Begriffe enthalten. Dies erhöht die Trefferzahl und eignet sich besonders für Synonyme. Beispiel: Tourismus OR Fremdenverkehr

NOT (NICHT): Schließt Dokumente aus, die den nachfolgenden Begriff enthalten. Beispiel: Dementia NOT Hypertonia

Darüber hinaus existieren weitere hilfreiche Suchhilfen wie Trunkierungen mit dem Sternchen (), die beliebig viele Zeichen ersetzen. So findet „global“ auch Begriffe wie „Globalisierung“ oder „globale“.

Suchstrings mit Beispielen kombinieren

Ein Suchstring ist die vollständige Suchanfrage, die mehrere Begriffe und Operatoren verbindet. Bei komplexeren Fragestellungen empfiehlt sich die Verwendung von Suchschemata wie PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome).

Beispiel für einen Suchstring zur Frage „Welchen Einfluss hat TikTok auf das Körperbild von Jugendlichen?“:

(TikTok OR „Social Media“) AND (Körperbild* OR Körperwahrnehmung) AND (Jugendlich* OR Teenager) AND Deutschland

Beachte, dass bei der einfachen Suche in vielen Datenbanken maximal vier Suchbegriffe optimal sind. Bei mehr als vier Begriffen gelten oft spezielle Regeln: Bei 5-7 Begriffen werden auch Datensätze angezeigt, in denen ein Begriff fehlt; ab 8 Begriffen müssen mindestens 80% der eingegebenen Wörter im Datensatz enthalten sein.

Denke stets daran, deine Suchstrategie an die jeweilige Datenbank anzupassen, da jede ihre eigenen Besonderheiten hat.

Wissenschaftliche Arbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h

Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.

Schritt 3: Geeignete Datenbanken auswählen und nutzen

„Die Wahl der Datenbank sollte auf das Thema, die Disziplin und den Umfang der Forschungsfrage zugeschnitten sein.“

– Booth, A., Sutton, A. & Papaioannou, D. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review

Nach der Identifikation passender Suchbegriffe steht nun die Wahl der richtigen Quellen an: Welche Datenbanken eignen sich am besten für deine Literaturrecherche?

Wichtige wissenschaftliche Datenbanken im Überblick

Bevor du mit deiner Suche beginnst, solltest du passende Datenbanken für dein Fachgebiet auswählen. Datenbanken weisen Aufsätze, Artikel und Konferenzberichte zu bestimmten Fachgebieten nach und ermöglichen die Recherche in digitalen Volltexten.

Für deine Bachelorarbeit stehen dir folgende zentrale Datenbanken zur Verfügung:

- Google Scholar: Idealer Einstieg für die Suche nach wissenschaftlichen Dokumenten aus verschiedenen Disziplinen

- JSTOR: Umfangreiches Archiv mit 2,5 Millionen Artikeln aus über 1.400 Zeitschriften, besonders stark in Geistes- und Sozialwissenschaften

- BASE (Bielefeld Academic Search Engine): Suchmaschine für wissenschaftliche Open-Access-Quellen

- OPAC: Online-Bibliothekskataloge von Universitäten und Bibliotheken

- EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek): Umfangreicher Zugang zu europaweiten und teilweise weltweiten Zeitschriften

Zudem gibt es fachspezifische Datenbanken wie PubMed (Medizin), EconLit (Wirtschaftswissenschaften) und Inspec (MINT). Erkundige dich außerdem bei deiner Betreuung nach empfohlenen Datenbanken für dein spezifisches Thema.

Tipps zur Nutzung von OPAC, Google Scholar & Co.

Google Scholar bietet neben der einfachen Suche zahlreiche praktische Funktionen: Du kannst Alerts für dein Thema einrichten, Suchergebnisse nach Erscheinungsdatum und Relevanz filtern sowie ein Literaturverzeichnis per Klick erstellen.

Ein besonders hilfreicher Tipp: Verknüpfe Google Scholar mit der Bibliothek deiner Universität. Gehe dafür in die Einstellungen und wähle „Bibliothekslinks“, um nach deiner Hochschule zu suchen. Dadurch erhältst du direkten Zugriff auf alle Quellen, für die deine Uni Lizenzen erworben hat.

Für den Zugang zu wissenschaftlichen Datenbanken von zuhause gibt es drei Möglichkeiten: die direkte Einwahl über das Hochschulnetz, einen VPN-Zugang oder spezielle Server wie Chipless- oder Essence-Server. Nutze die von deiner Hochschule bereitgestellten Zugangsdaten.

Beispielhafte Recherche in JSTOR und BASE

Bei JSTOR kannst du sowohl eine einfache als auch eine erweiterte Suche durchführen. Für komplexere Anfragen bietet JSTOR besondere Funktionen: Platziere Wörter in Anführungszeichen für exakte Phrasen („to be or not to be“) und nutze Boolesche Operatoren für alternative Begriffe (microcredit OR microfinance).

Besonders nützlich ist die Feldbegrenzung mit Abkürzungen, beispielsweise „ti:“ für die Suche im Titel (ti:“body ritual among the nacirema“). Filtere deine Ergebnisse nach Relevanz, Alter oder Neuheit und nutze die Exportfunktion für Literaturverwaltungsprogramme.

In BASE hingegen sind nur Metadaten als bibliographische Angaben indexiert, nicht die kompletten Volltexte. Neben der Standardsuche bietet BASE das „Browsing“ nach Dewey-Dezimalklassifikation, Dokumentart und Lizenzen an. Verwende für präzise Suchen Anführungszeichen bei Phrasen und Wildcards (*) für unterschiedliche Wortformen.

Beide Datenbanken erlauben die Eingrenzung deiner Suchergebnisse nach Veröffentlichungsdatum, Dokumenttyp und Zugänglichkeit, was deine Literaturrecherche erheblich effizienter gestaltet.

Schritt 4: Ergebnisse sichten, bewerten und dokumentieren

Mit einer Vielzahl von Suchergebnissen vor dir beginnt nun die wichtige Aufgabe, diese zu sichten, zu bewerten und systematisch zu dokumentieren. Dieser Schritt entscheidet maßgeblich über die Qualität deiner Bachelorarbeit.

Wie du relevante Quellen erkennst

Die Qualität deiner Literatur ist entscheidend für den Erfolg deiner Bachelorarbeit. Achte zunächst auf den Hintergrund des Autors – ist er fachlich qualifiziert und in der wissenschaftlichen Community anerkannt? Überprüfe darüber hinaus das Datum der Veröffentlichung, da je nach Thema Quellen nicht älter als 3-5 Jahre sein sollten.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Zitationshäufigkeit. Über Google Scholar kannst du sehen, wie oft ein Werk zitiert wurde; eine hohe Zitationszahl deutet auf Einfluss und Anerkennung hin. Beachte außerdem den Auftraggeber einer Studie – firmengesponserte Forschung könnte positive Aspekte überbetonen.

Ein- und Ausschlusskriterien festlegen

Für eine nachvollziehbare Literaturauswahl benötigst du klare Kriterien, die du bereits vor Beginn deiner Recherche definieren solltest. Typische Einschlusskriterien sind:

- Veröffentlichungszeitraum (z.B. 2000-2023)

- Sprache (z.B. Deutsch und Englisch)

- Studientyp (z.B. nur empirische Studien)

- Fachspezifische Kriterien (z.B. Setting Krankenpflege)

Ebenso wichtig ist die Definition von Ausschlusskriterien, die ungeeignete Quellen systematisch aussondern. Diese Kriterien helfen dir, aus der Masse an Treffern die wirklich relevanten Quellen herauszufiltern.

Recherche dokumentieren mit Tools wie Zotero oder Citavi

Literaturverwaltungsprogramme sind unverzichtbare Helfer bei der Organisation deiner Recherche. Zotero ist ein kostenloses Open-Source-Tool, das auf allen Betriebssystemen läuft und das einfache Sammeln, Organisieren und Zitieren von Quellen ermöglicht.

Bei Citavi kannst du hingegen nicht nur Literatur verwalten, sondern auch Textzitate so organisieren, dass sie direkt mit der Struktur deiner Arbeit verknüpft werden – besonders hilfreich für Geisteswissenschaften. Beide Programme erlauben das Anlegen von Notizen zu deinen Quellen sowie die Vergabe von Tags für eine bessere Organisation.

Beispielhafte Dokumentation einer Recherche

Eine systematische Dokumentation sollte folgende Elemente enthalten:

- Zeitliche Eingrenzung deiner Quellen

- Verwendete Suchbegriffe und ihre Kombinationen

- Genutzte Datenbanken mit Trefferzahlen

- Schrittweise Reduzierung der Treffer mit Ausschlussgründen

Ein typisches Beispiel könnte so aussehen: 350 gefundene Treffer → 200 nach Sichtung der Abstracts → 150 nach Ausschluss unwissenschaftlicher Quellen → 100 nach Ausschluss rein deskriptiver Studien → 70 nach Entfernung doppelter Quellen = 70 Quellen für die Analyse. Diese Dokumentation sollte parallel zur Suche erfolgen und ist unerlässlich für den Methodikteil deiner Bachelorarbeit.

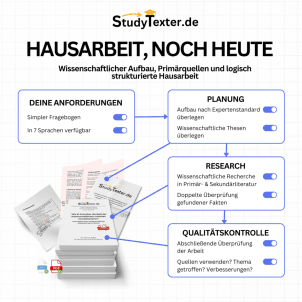

Diese Angaben für deine wissenschaftliche Arbeit kannst du im Fragebogen machen

Hier eine Liste der Angaben, die die KI für deine wissenschaftliche Arbeit berücksichtigt.

Land & Sprache

Spezialisiert auf 7 verschiedene Sprachen

Art der Arbeit

Hausarbeit, Seminararbeit, Bachelorarbeit, wissenschaftliche Arbeit, und und und..

Studium / Fachbereich

Gib dein Studium und gerne auch deinen Fachbereich ein, für eine noch tiefere Spezialisierung

Seitenzahl

Lege eine Spanne an Seiten fest. Von 8 bis 120 Seiten.

Zitierstil

APA, Harvard oder MLA

Weitere folgen in Zukunft.

Anforderungen an gesuchte Quellen

Anzahl der Quellen, Alter der Quellen und die Verwendung von englischen Quellen kann man einstellen.

Eigene Quellen

Du kannst eigene Quellen angeben (als Freitext oder Links) oder hochladen (als PDF)

Gliederung

Du kannst eine eigene Gliederung angeben (optional) die als Richtwert oder 1 zu 1 übernommen werden soll.

Thema und Titel

Thema und Titel können genau festgelegt werden oder nur als Richtwert angegeben werden.

Forschungsfrage

Die Forschungsfrage kann detailliert oder nur grob festgelegt werden. Alternativ wird eine für dich gebildet.

Schwerpunkte

Du kannst noch konkrete Schwerpunkte oder Aufgabenstellungen angegeben, falls vorhanden.

Persönlicher Bezug

Gib persönliche Kontextinfos an, die berücksichtigt werden. Z.B. dein persönlicher Bezug zum Thema.

Schritt 5 – Literatur sinnvoll in deine Bachelorarbeit einbauen

Der letzte und entscheidende Schritt deiner Literaturrecherche besteht darin, das gesammelte Wissen strukturiert in deine Bachelorarbeit einzubauen. Nur durch eine sinnvolle Integration wird aus einer Sammlung von Quellen eine kohärente wissenschaftliche Arbeit.

Roter Faden durch Theorie und Methodik

Der rote Faden ist der leitende Grundgedanke, der die einzelnen Bestandteile deiner Bachelorarbeit miteinander verbindet und den Leser durch deine Thesis führt. Er funktioniert auf drei verschiedenen Ebenen: der sprachlichen Ebene durch Verbindungswörter, der gedanklichen Ebene durch die Verknüpfung von Argumenten und der Gliederungsebene durch logische Kapitelabfolgen.

Der rote Faden ergibt sich immer aus deiner Forschungsfrage – nur was zu deren Beantwortung beiträgt, stärkt ihn. Überflüssige Zusätze hingegen durchbrechen diesen Faden und verwirren den Leser.

Besonders im Theorieteil ist ein klarer Aufbau wichtig: Beginne mit grundlegenden Definitionen und stelle nur die Theorien vor, die für deine Forschungsfrage relevant sind. Anschließend leitest du zu deiner Methodik über, indem du die Verbindung zwischen Theorie und eigenem Forschungsdesign herstellst.

Zitieren nach APA, MLA oder Harvard

Für die korrekte Integration deiner Quellen stehen dir verschiedene Zitierstile zur Verfügung:

APA-Zitierweise: Entwickelt von der American Psychological Association. Im Text werden Quellenverweise in Klammern angegeben (Autorennachname, Jahr, Seite). Besonders in den Sozialwissenschaften verbreitet.

Harvard-Zitierweise: Auch als „amerikanische Zitierweise“ bekannt. Ähnlich wie APA werden im Fließtext Name/n, Erscheinungsjahr und Seitenzahl in Klammern genannt (Autorennachname, Jahr, Seitenzahl).

MLA-Zitation: Von der Modern Language Association entwickelt. Der Kurzbeleg wird direkt im Text angegeben, allerdings ohne Jahresangabe (Autorennachname Seitenzahl).

Deutsche Zitierweise: Verwendet Fußnoten anstelle von Klammern im Text. Bei erstmaliger Nennung einer Quelle gibst du den Vollbeleg an, danach den Kurzbeleg.

Beispiel: Integration in den Theorieteil

Ein gelungener Theorieteil beginnt mit der Vorstellung des Forschungsstands zu deinem Thema. Hierbei geht es nicht um bloßes Auflisten von Literatur, sondern um deren kritische Reflexion: Sind die Ergebnisse vollständig, zeitgemäß und relevant?

Anschließend stellst du die für deine Fragestellung notwendigen wissenschaftlichen Theorien und Definitionen vor. Beachte dabei, dass diese nicht nur aufgezählt, sondern miteinander in Beziehung gesetzt werden sollten. Beispielsweise: „Während Schmidt (2020, S. 45) die Digitalisierung als Prozess beschreibt, betont Meyer (2021, S. 67) besonders deren Auswirkungen auf soziale Strukturen.“

In diesen wissenschaftlichen Rahmen eingebettet präsentierst du abschließend deine eigenen Forschungsfragen und theoriegeleiteten Hypothesen – immer mit Verweis auf die Relevanz deines Themas und die identifizierte Forschungslücke.

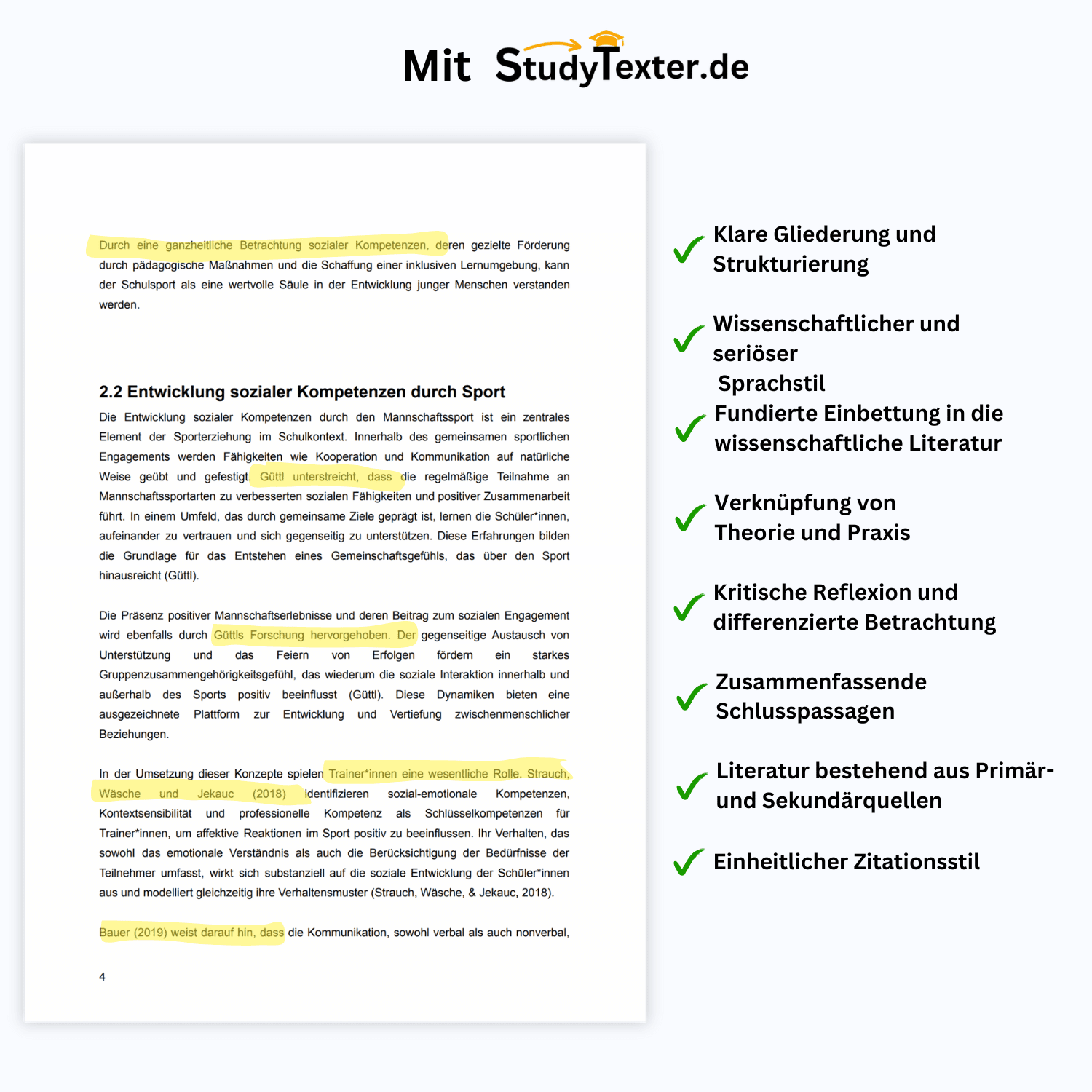

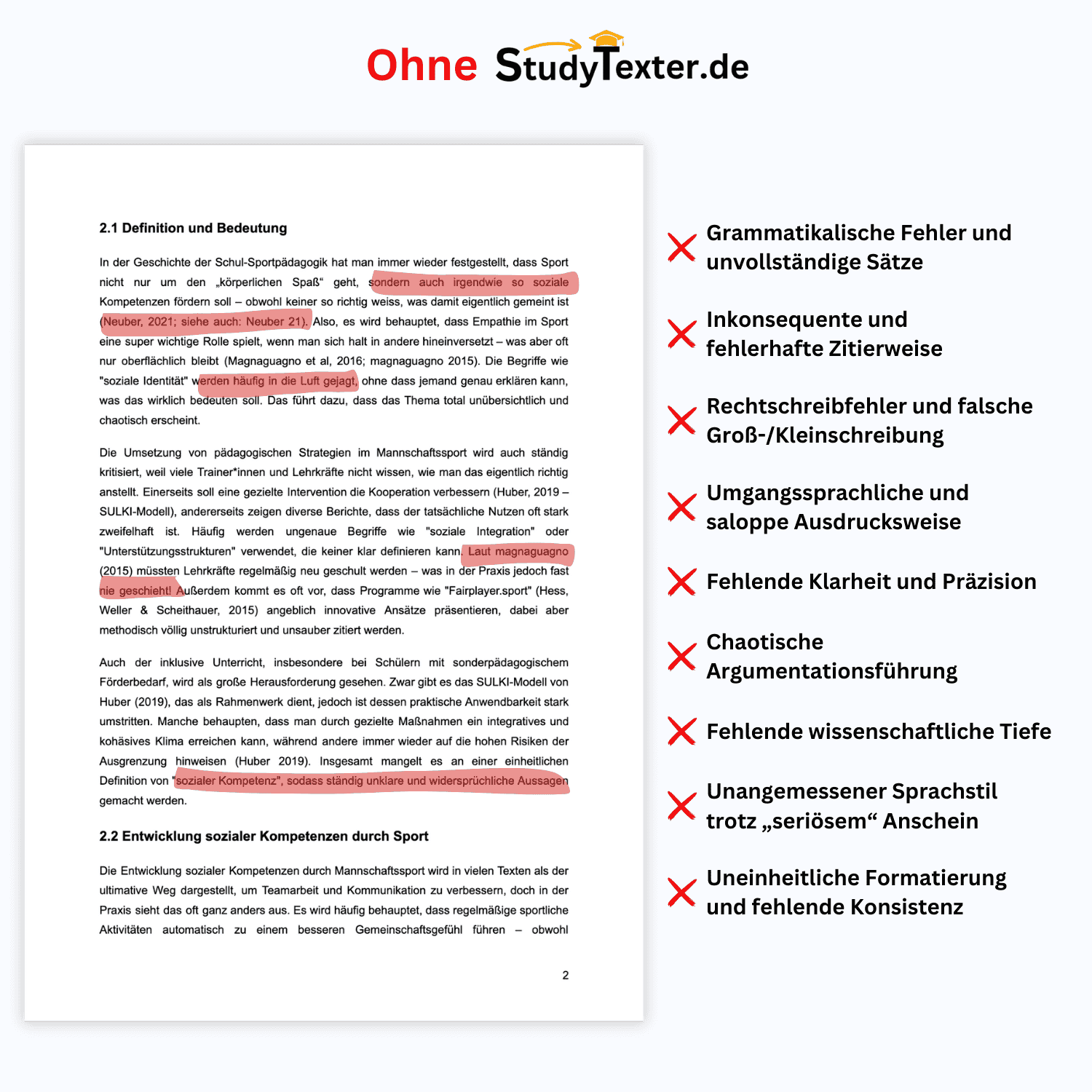

KI-gestützte Unterstützung durch StudyTexter

Die Literaturrecherche gilt als eine der zeitintensivsten Phasen jeder wissenschaftlichen Arbeit. Wer hier unsystematisch vorgeht oder relevante Quellen übersieht, riskiert Lücken in Argumentation, Theoriebezug oder Belegstruktur. Genau hier setzen neue KI-gestützte Werkzeuge wie StudyTexter an – mit dem Ziel, dich bereits im frühesten Stadium deiner Bachelorarbeit zu unterstützen.

StudyTexter wurde speziell für wissenschaftliche Arbeiten im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen, um auf Basis deiner Forschungsfrage eine strukturierte Literaturrecherche durchzuführen. Dabei greift die KI auf eine Datenbank mit über 224 Millionen wissenschaftlichen Quellen zu. Jede verwendete Quelle wird automatisch zusammengefasst, korrekt zitiert und in den Text eingebunden – inklusive Literaturverzeichnis und passender Zitierweise.

Darüber hinaus erstellt die KI auf Wunsch einen vollständigen Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit – mit bis zu 120 Seiten Fließtext, einem klaren roten Faden und einem logisch aufgebauten Argumentationsverlauf. Der Entwurf ist als Word-Dokument bearbeitbar und enthält zusätzlich Berichte zur Plagiatsprüfung sowie zur Erkennbarkeit von KI-Textmerkmalen. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von vier Stunden.

In der Praxis kann das eine enorme Entlastung bedeuten: Statt mühsam Einzelfundstellen zu sichten, ermöglicht die KI einen schnellen Überblick über den aktuellen Forschungsstand – inklusive Quellenanalyse und textlicher Integration. Schreibblockaden oder Probleme beim roten Faden lassen sich so schon in der Entwurfsphase gezielt umgehen.

Wichtig ist dabei: Die Verantwortung für den fertigen Text liegt weiterhin bei dir. Du musst den Entwurf prüfen, ggf. überarbeiten und sicherstellen, dass alle Inhalte den wissenschaftlichen Standards deiner Hochschule entsprechen. Kläre im Zweifel vorab, ob und in welchem Umfang der Einsatz solcher Tools an deiner Universität oder Fachhochschule erlaubt ist.

Richtig eingesetzt kann StudyTexter dir dabei helfen, effizienter zu arbeiten – von der Recherche bis zur fertigen Textstruktur. Doch am Ende bleibt es deine Aufgabe, den akademischen Anspruch deiner Arbeit selbst zu sichern.

StudyTexter ist eine Marke von

Bis heute hat die Studytexter.de KI bereits über 30.953+ Studenten und Auszubildenden aus ganz Deutschland geholfen ihre Ziele zu erreichen.

Willst du mehr über uns erfahren?

Fazit: Mit systematischer Literaturrecherche zum Erfolg

Die systematische Literaturrecherche bildet unbestreitbar das Fundament jeder erfolgreichen Bachelorarbeit. Durch die in diesem Artikel vorgestellten fünf Schritte hast du nun ein solides Werkzeug an der Hand, um deine eigene Recherche effizient und zielgerichtet zu gestalten. Zunächst legst du eine präzise Forschungsfrage fest, entwickelst anschließend passende Suchbegriffe und wählst geeignete Datenbanken aus. Danach sichtest und bewertest du deine Ergebnisse kritisch, bevor du sie schließlich sinnvoll in deine Arbeit integrierst.

Denke daran, dass eine gründliche Literaturrecherche zwar zeitaufwendig sein kann, sich dieser Aufwand jedoch definitiv lohnt. Schließlich vermeidest du dadurch nicht nur typische Anfängerfehler wie eine zu breite Fragestellung oder die Verwendung unzuverlässiger Quellen, sondern schaffst gleichzeitig die Basis für eine wissenschaftlich fundierte Arbeit.

Besonders wichtig ist dabei der rote Faden, der sich durch deine gesamte Arbeit zieht. Ohne ihn würden die einzelnen Quellen unverbunden nebeneinanderstehen, anstatt ein kohärentes Ganzes zu bilden. Aus diesem Grund solltest du jede deiner Quellen immer im Hinblick auf deine Forschungsfrage bewerten und einbinden.

Falls du trotz dieser Anleitung noch Unterstützung bei deiner Literaturrecherche benötigst, stehen dir heutzutage zahlreiche digitale Hilfsmittel zur Verfügung. Diese können dir dabei helfen, deine Arbeit effizienter zu gestalten und mehr Zeit für die inhaltliche Auseinandersetzung mit deinem Thema zu gewinnen.

Alles in allem gilt: Je strukturierter du bei deiner Literaturrecherche vorgehst, desto besser wird das Endergebnis. Beginne daher frühzeitig mit deiner Recherche, dokumentiere jeden Schritt sorgfältig und scheue dich nicht, bei Bedarf die Hilfe deiner Betreuungsperson in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Herangehensweise steht deiner erfolgreichen Bachelorarbeit nichts mehr im Wege.

Wie viele Quellen sollte ich für meine Bachelorarbeit verwenden?

Experten empfehlen, pro Seite im theoretischen und Hauptteil 2-3 Quellen zu verwenden. Bei einer 40-seitigen Arbeit entspricht das etwa 25-50 Quellen insgesamt.

Welche Datenbanken eignen sich am besten für die Literaturrecherche?

Wichtige Datenbanken sind Google Scholar, JSTOR, BASE, OPAC und die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Zusätzlich gibt es fachspezifische Datenbanken wie PubMed für Medizin oder EconLit für Wirtschaftswissenschaften.

Wie erkenne ich relevante und qualitativ hochwertige Quellen?

Achte auf den fachlichen Hintergrund des Autors, das Veröffentlichungsdatum (am besten nicht älter als 3-5 Jahre), die Zitationshäufigkeit und wer die Studie in Auftrag gegeben hat. Lege klare Ein- und Ausschlusskriterien fest, damit du geeignete Quellen gezielt auswählen kannst.

Welche Zitierstile werden häufig in Bachelorarbeiten verwendet?

Gängige Zitierstile sind APA, Harvard, MLA und die deutsche Zitierweise. APA und Harvard verwenden Klammern im Text, MLA nutzt Kurzbelege ohne Jahresangabe, und die deutsche Zitierweise arbeitet mit Fußnoten.

Wie integriere ich die gefundene Literatur sinnvoll in meine Bachelorarbeit?

Baue einen roten Faden auf, indem du die Quellen kritisch reflektierst und miteinander in Beziehung setzt. Beginne mit grundlegenden Definitionen, stelle relevante Theorien vor und leite dann zu deiner eigenen Forschungsfrage über. Verknüpfe die Literatur dabei immer mit deiner Fragestellung.