Einleitung

Die Diskussion ist eines der anspruchsvollsten Kapitel einer empirischen Arbeit – und zugleich eines der wichtigsten. Hier zeigst du, dass du nicht nur Daten gesammelt, sondern auch verstanden hast, was sie bedeuten. Viele Studierende fragen sich: Wie sieht eine gute Diskussion aus? Was muss rein? Und wie vermeide ich typische Fehler? In diesem Artikel findest du konkrete Beispiele aus verschiedenen Fachrichtungen, eine klare Strukturhilfe und einen ehrlichen Überblick, was Prüfer wirklich lesen wollen.

1. Warum die Diskussion so wichtig ist

Bevor du mit dem Schreiben der Diskussion beginnst, solltest du verstehen, welche Funktion dieses Kapitel erfüllt – denn sie geht weit über eine bloße Zusammenfassung deiner Ergebnisse hinaus.

- In der Diskussion beantwortest du deine Forschungsfrage – sie ist das argumentative Herzstück deiner Arbeit.

- Du verknüpfst Ergebnisse mit Theorie, vergleichst sie mit der bestehenden Forschung und zeigst deinen eigenen Beitrag.

- Sie beweist, ob du analytisch denken kannst – und hebt deine Arbeit vom reinen Datenbericht ab.

- Typischer Leseablauf von Gutachtern: Viele springen direkt zur Diskussion, um die Relevanz deiner Arbeit zu erfassen.

📌 Unser Tipp zur Abgrenzung: Verwechsle Diskussion und Fazit nicht – im Fazit wird nichts Neues interpretiert!

Hausarbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h

Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.

2. Der Aufbau einer gelungenen Diskussion

Eine gute Diskussion ist mehr als eine Meinungsäußerung. Sie folgt einer klaren Struktur:

- Kurze Ergebniszusammenfassung: Was kam in deinem Ergebnisteil heraus? (Knappe 2–3 Sätze reichen.)

- Interpretation der Befunde: Was sagen die Ergebnisse aus? Warum sind sie so?

- Vergleich mit anderen Studien/Theorien: Stimmen deine Erkenntnisse mit der Literatur überein – oder widersprechen sie?

- Limitierungen: Was konntest du (noch) nicht erforschen? Welche Schwächen gab es (z. B. Stichprobe, Methode)?

- Ausblick: Welche neuen Fragen ergeben sich? Wo siehst du Forschungsbedarf?

📌 StudyTexter-Vorteil: Wir helfen dir im theoretischen Unterbau, deine Argumentation logisch und fachlich sauber aufzubauen. So wird aus deiner Rohidee ein roter Faden.

3. Konkrete Beispiele aus verschiedenen Fachrichtungen

Ein Beispiel macht Theorie greifbar. Hier siehst du, wie eine Diskussion in deinem Fachbereich aussehen könnte:

Soziale Arbeit

Thema: Wirkung eines Mentorenprogramms auf die Schulmotivation.

Diskussion: Warum die Motivation gestiegen ist (z. B. psychosoziale Stabilisierung), Bezug auf Resilienz-Theorie, Grenzen durch geringe Fallzahl, Ausblick: weitere Studien an anderen Schulformen.

BWL

Thema: Einfluss von Bonusprogrammen auf Kundenbindung im Einzelhandel.

Diskussion: Interpretation der Umsatzdaten im Kontext des Kundenbindungsmodells, Vergleich mit Studien von Schlegel (2021), methodische Begrenzung durch Selbstselektion der Teilnehmer.

Geisteswissenschaften

Thema: Darstellung von Frauenfiguren in dystopischer Literatur.

Diskussion: Analyse im Vergleich zu feministischen Theorien, Einordnung historischer Kontexte, Vorschlag, weitere Werke außerhalb des westlichen Kulturraums zu analysieren.

Politikwissenschaft

Thema: Wahlverhalten junger Erwachsener nach Klimakampagnen.

Diskussion: Verknüpfung mit der Theorie des Issue-Votings, überraschende Unterschiede zwischen Stadt/Land, Limitation: Online-Stichprobe, Ausblick: qualitative Interviews als Ergänzung.

4. Häufige Fehler – und wie du sie vermeidest

Auch wenn du deine Diskussion sorgfältig planst, gibt es typische Stolperfallen, die vielen Studierenden unterlaufen – mit etwas Aufmerksamkeit kannst du sie gezielt vermeiden.

- Nur Wiederholung statt Interpretation: Deine Diskussion ist kein zweiter Ergebnisteil – du musst deuten, nicht nur beschreiben.

- Zu subjektiv: Nutze deine Daten und Theorien als Grundlage – deine Meinung ist nur relevant, wenn sie begründet ist.

- Keine Verbindung zur Literatur: Der rote Faden fehlt, wenn du deine Ergebnisse nicht im Forschungsstand verortest.

- Übertreibung oder Verharmlosung: Sei ehrlich mit den Schwächen deiner Arbeit – das wirkt wissenschaftlich souverän.

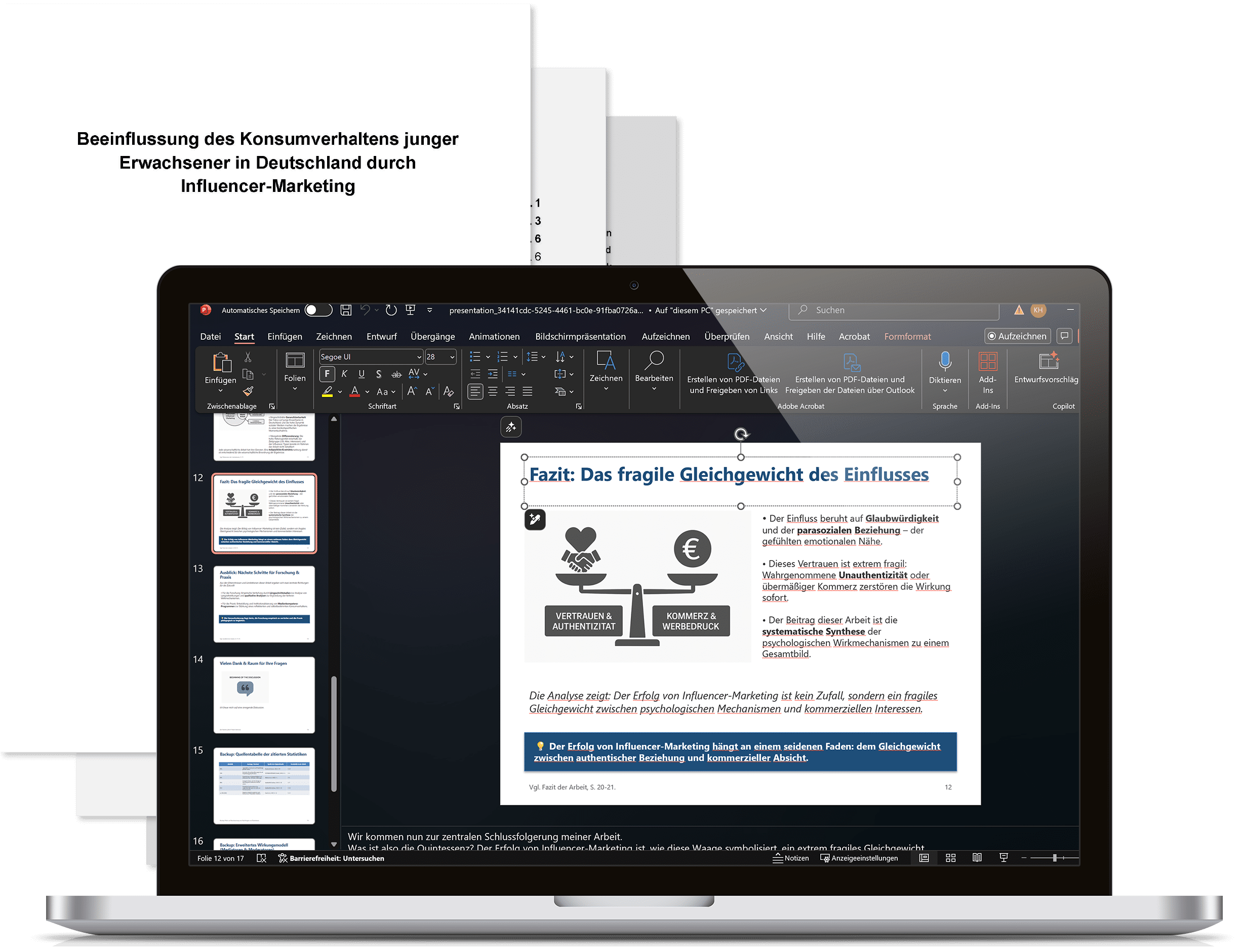

StudyTexter hebt sich hier ab: Unsere KI hilft dir, einen sachlich-kritischen Ton zu treffen, unnötige Wiederholungen zu vermeiden und eine klare Struktur zu finden – besonders im theoretischen Teil deiner Diskussion.

Fazit: Die Diskussion zeigt, was du kannst

Ob Sozialarbeit, BWL oder Politik – die Diskussion ist das Kapitel, in dem du zeigst, wie tief du dein Thema verstanden hast. Mit einer klaren Struktur, guter Argumentation und dem richtigen Maß an Selbstkritik überzeugst du nicht nur fachlich, sondern auch menschlich.

👉 Du willst dir beim Aufbau, der Argumentationslogik oder der sprachlichen Ausformulierung helfen lassen – ohne dass deine eigene Forschung darunter leidet? Dann ist StudyTexter genau die richtige Unterstützung im theoretischen Teil deiner Arbeit.

Häufig gestellte Fragen

1. Was gehört alles in die Diskussion einer empirischen Arbeit?

In die Diskussion gehören: eine kurze Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse, deren Interpretation, der Vergleich mit bestehenden Theorien oder Studien, eine kritische Reflexion der Einschränkungen sowie ein Ausblick auf zukünftige Forschung.

2. Muss ich in der Diskussion neue Literatur einbringen?

Nein – die Diskussion sollte sich auf Literatur stützen, die du im Theorieteil eingeführt hast. Es ist aber in Ordnung, wenn du ergänzend neue Studien einbaust, wenn sie deine Ergebnisse besser einordnen helfen.

3. Wie lang sollte die Diskussion sein?

Das hängt vom Gesamtumfang deiner Arbeit ab. In einer Bachelorarbeit umfasst die Diskussion meist 10–15 % des Textumfangs. Beispiel: Bei 40 Seiten sind 4–6 Seiten Diskussion sinnvoll.

4. Darf ich subjektiv schreiben („Ich denke, dass…“)?

Nein – bleibe sachlich und wissenschaftlich. Auch wenn du eigene Schlüsse ziehst, solltest du sie immer mit Daten oder Theorie begründen. Vermeide Ich-Formulierungen und wertende Sprache.

5. Kann ich Hilfe beim Schreiben der Diskussion bekommen?

Du darfst dir beim Aufbau, bei der Formulierung oder bei der sprachlichen Überarbeitung Hilfe holen – solange du deine Datenerhebung und Analyse selbst gemacht hast. Tools wie StudyTexter unterstützen dich gezielt im theoretischen und strukturellen Teil, ohne deine Eigenleistung zu gefährden.