Einleitung

Eine gut aufgebaute Studienarbeit ist mehr als nur ein Pflichtprogramm – sie ist dein roter Faden, der den Leser sicher durch deine Argumentation führt. Egal, ob du in Wirtschaft, Literaturwissenschaft, Sozialwissenschaften, Psychologie oder Geschichte studierst: Der Aufbau deiner Arbeit entscheidet darüber, wie verständlich und überzeugend deine Ergebnisse wirken. Hier erfährst du, welche Bestandteile unbedingt dazugehören, wie du typische Fehler vermeidest und welche Hilfsmittel dir die Arbeit erleichtern.

1. Der grundlegende Aufbau einer Studienarbeit

Auch wenn jedes Fach eigene Besonderheiten hat, folgt eine Studienarbeit in der Regel dieser Struktur:

- Deckblatt – Titel, Name, Matrikelnummer, Betreuer, Fachbereich, Abgabedatum.

- Inhaltsverzeichnis – Alle Kapitel und Unterkapitel mit Seitenangaben.

- Einleitung – Vorstellung des Themas, Forschungsfrage, Zielsetzung und Relevanz (ca. 5–10 % des Textumfangs).

- Hauptteil – Herzstück der Arbeit. Je nach Fach:

- Empirische Arbeiten (z. B. Psychologie, Wirtschaft): Theoretischer Rahmen, Methodik, Ergebnisse, Diskussion.

- Theoretische Arbeiten (z. B. Literaturwissenschaft, Geschichte): Argumentative oder thematische Gliederung, ggf. chronologisch.

- Fazit – Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung (ebenfalls ca. 5–10 %).

- Literaturverzeichnis – Alle verwendeten Quellen.

- Anhänge – z. B. Interviewtranskripte, Tabellen, Rohdaten.

2. Fachspezifische Unterschiede beachten

Der grundlegende Aufbau gilt für alle Fächer, doch die Ausgestaltung variiert:

- Wirtschaft & Psychologie: Oft empirisch, daher zwingend ein Methodik- und Ergebniskapitel.

- Sozialwissenschaften: Häufig Kombination aus Theorie- und Methodenteil, qualitative Analysen, Interviews.

- Literaturwissenschaft & Geschichte: Eher text- bzw. quellenbasiert, strukturierter Theorieteil und detaillierte Analyse.

Vergleich: Empirische vs. theoretische Studienarbeit

| Merkmal | Empirische Studienarbeit | Theoretische Studienarbeit |

| Ziel | Gewinnung neuer Daten, Überprüfung einer Hypothese | Vertiefte Auseinandersetzung mit bestehender Literatur und Theorien |

| Struktur-Schwerpunkt | Methodik, Datenerhebung, Auswertung, Diskussion | Theoretischer Rahmen, Analyse, Argumentationsaufbau |

| Hauptteil | Enthält klar abgegrenzte Kapitel zu Methodik, Ergebnissen und deren Interpretation | Gliederung oft thematisch oder argumentativ, z. B. nach Themen oder historischen Phasen |

| Methoden | Quantitative oder qualitative Forschung (Experimente, Umfragen, Interviews) | Literaturrecherche, Textanalyse, Theoriekritik |

| Typische Fächer | Psychologie, Wirtschaft, Sozialwissenschaften | Literaturwissenschaft, Geschichte, Philosophie |

| Zeitaufwand | Höher durch Datenerhebung und -auswertung | Höher durch umfassende Literaturarbeit und intensive theoretische Analyse |

3. Hilfsmittel und Tools für einen reibungslosen Aufbau

Viele Studierende nutzen Vorlagen, Checklisten und Gliederungsbeispiele, um Zeit zu sparen und formale Fehler zu vermeiden.

Hilfreiche Werkzeuge sind zum Beispiel:

- Vorlagen für Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.

- Beispielgliederungen für verschiedene Gliederungsarten (chronologisch, thematisch, dialektisch).

- Checklisten für formale Anforderungen.

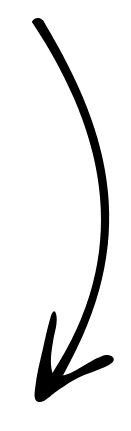

StudyTexter.de hebt sich hier ab:

Mit einem strukturierten Fragebogen erfasst du Thema, Fachrichtung und Vorgaben deiner Hochschule. Auf dieser Basis erstellt die KI automatisch einen wissenschaftlich standardkonformen Aufbau, inklusive logischer Gliederungspunkte. Das spart dir nicht nur Stunden an Planungszeit, sondern stellt sicher, dass der Aufbau von Beginn an den akademischen Standards entspricht.

4. Häufige Fehler vermeiden

Damit deine Arbeit von Anfang an überzeugt, solltest du diese typischen Probleme vermeiden:

- Zu kleinteilige Gliederung: Unterpunkte nur, wenn mindestens zwei vorhanden sind und genügend Text folgt.

- Unausgewogene Kapitel: Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie- und Praxisteilen.

- Allgemeine Überschriften: Wähle präzise Titel wie „Theoretischer Rahmen: XY“ statt nur „Theorie“.

- Fehlender roter Faden: Jedes Kapitel sollte einen klaren Bezug zur Forschungsfrage haben.

Fazit

Der Aufbau deiner Studienarbeit ist das Fundament, auf dem alles andere steht. Wenn du von Beginn an eine klare Struktur planst, fällt dir das Schreiben deutlich leichter – und dein Prüfer erkennt sofort, dass du methodisch sauber gearbeitet hast. Nutze Vorlagen, Checklisten und Tools wie den Fragebogen von StudyTexter, um sicherzugehen, dass dein Aufbau wissenschaftlichen Standards entspricht. So sparst du Zeit, behältst den roten Faden und präsentierst eine Arbeit, die überzeugt.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie lange sollte die Einleitung einer Studienarbeit sein?

Die Einleitung umfasst in der Regel 5–10 % des Gesamtumfangs. Bei einer 20-seitigen Arbeit entspricht das ca. 1–2 Seiten.

2. Muss jede Studienarbeit ein Methodikkapitel enthalten?

Nein. Ein Methodikkapitel ist vor allem bei empirischen Arbeiten wichtig (z. B. in Psychologie oder Wirtschaft). In theoretischen Arbeiten (z. B. Literaturwissenschaft, Geschichte) wird oft darauf verzichtet.

3. In welcher Reihenfolge werden die Bestandteile einer Studienarbeit angeordnet?

Die klassische Reihenfolge lautet: Deckblatt – Inhaltsverzeichnis – ggf. Abbildungs-/Tabellenverzeichnis – Einleitung – Hauptteil – Fazit – Literaturverzeichnis – Anhänge – eidesstattliche Erklärung.

4. Was ist der häufigste Fehler beim Aufbau einer Studienarbeit?

Viele Studierende erstellen eine zu kleinteilige oder unausgewogene Gliederung. Achte darauf, dass alle Kapitel in sinnvollem Verhältnis zueinander stehen.

5. Kann ich mir beim Aufbau meiner Studienarbeit helfen lassen?

Ja. Neben Vorlagen und Checklisten können Tools wie der Fragebogen von StudyTexter den Aufbau automatisch nach wissenschaftlichem Standard erstellen – so sparst du Zeit und vermeidest formale Fehler.