Einleitung

Wenn du eine empirische Arbeit schreiben willst – ob in Psychologie, Sozialwissenschaften oder Wirtschaft – brauchst du eine klare Struktur. Nur so kannst du deine Daten nachvollziehbar darstellen und deine Forschungsfrage fundiert beantworten. Der Aufbau folgt dabei einem bestimmten Schema, das sich in der Wissenschaft bewährt hat.

In diesem Artikel bekommst du eine schnelle und verständliche Anleitung zum Aufbau einer empirischen Arbeit. Egal ob du noch ganz am Anfang stehst oder mitten im Schreibprozess bist – hier findest du kompakte Infos, hilfreiche Tipps und konkrete Beispiele, die dich weiterbringen.

1. Einleitung: Der Einstieg mit klarem Ziel

Die Einleitung deiner empirischen Arbeit soll Neugier wecken und den Leser abholen.

Das gehört hinein:

- Thema und Relevanz kurz vorstellen („Warum ist das wichtig?“)

- Forschungsfrage und Ziel der Arbeit formulieren

- Grober Aufbau der Arbeit in einem Satz skizzieren

Praxis-Tipp: Halte die Einleitung kurz – etwa 5–10 % des Gesamtumfangs. Schreib sie zunächst als Entwurf und überarbeite sie am Ende noch einmal.

2. Theorieteil: Fundament mit Literatur

Bevor du in deine Datenerhebung gehst, musst du zeigen, dass du den aktuellen Forschungsstand kennst.

Das solltest du tun:

- Wichtige Begriffe definieren und relevante Theorien erklären

- Vorhandene Studien kritisch einordnen

- Forschungslücken aufzeigen

- Hypothesen logisch ableiten

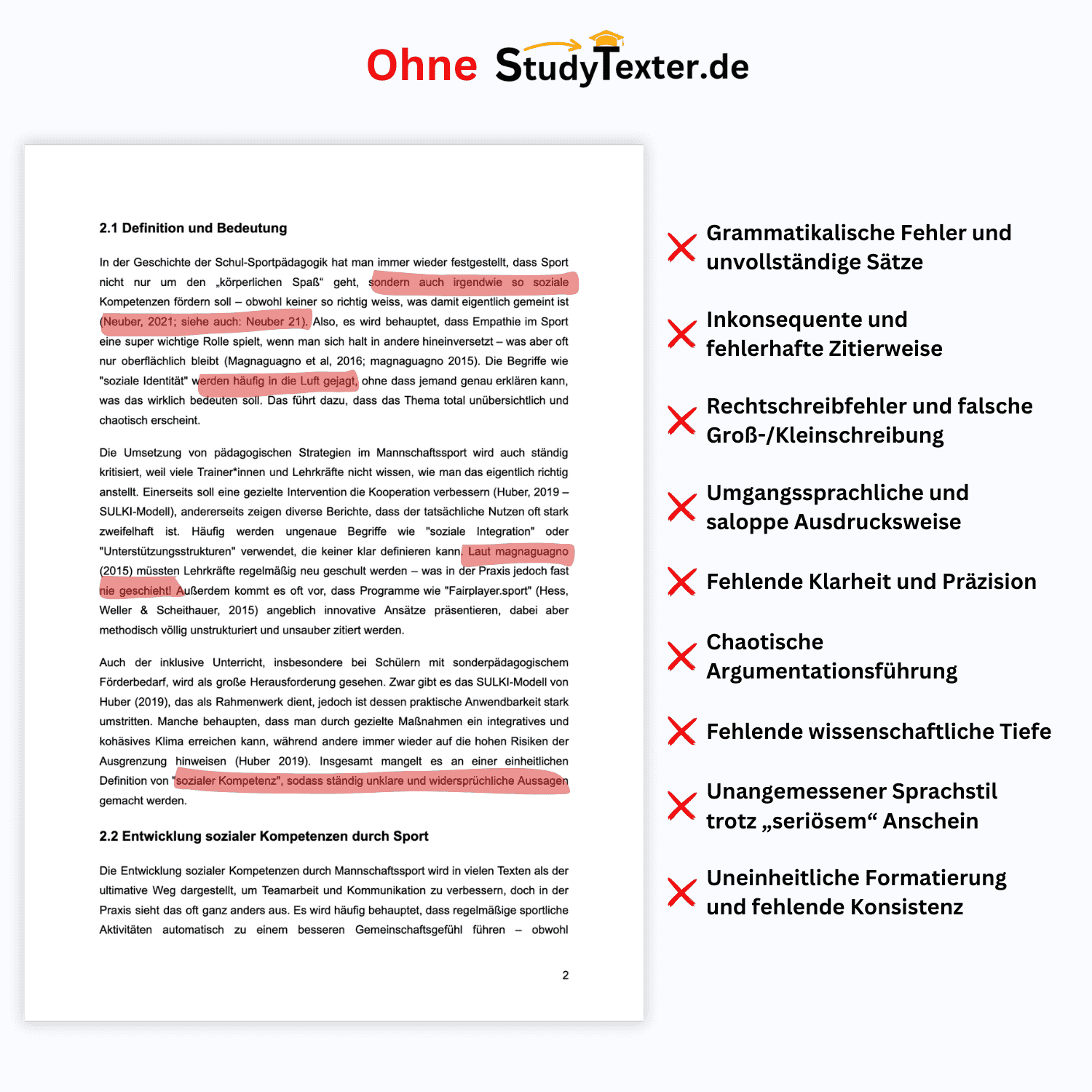

So hebst du dich ab: Viele Studierende verlieren sich in Theorien. Nutze klare Gliederung und halte dich an das, was für deine Forschungsfrage wirklich relevant ist.

💡 StudyTexter hilft dir hier besonders weiter: Unsere KI recherchiert wissenschaftlich fundierte Quellen aus über 250 Mio. Daten – perfekt, um deinen Theorieteil zeitsparend und präzise aufzubauen.

3. Methodik: Wie du vorgegangen bist

Der Methodikteil beschreibt, wie du deine Daten erhoben hast – das Herzstück jeder empirischen Arbeit.

Daran solltest du denken:

- Art der Untersuchung (z. B. Umfrage, Interview, Experiment)

- Beschreibung der Stichprobe

- Datenerhebungsprozess und Messinstrumente

- Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)

- Ethische Aspekte (z. B. Einwilligung, Datenschutz)

4. Ergebnisse & Diskussion: Was kam raus – und was heißt das?

Jetzt geht’s um deine Resultate. Achte hier auf eine klare Trennung zwischen dem, was du gefunden hast – und dem, was du daraus schließt.

Ergebnisse:

- Objektive Darstellung der Daten (z. B. mit Tabellen oder Abbildungen)

- Keine Bewertung oder Interpretation!

Diskussion:

- Interpretation im Kontext der Forschungsfrage

- Vergleich mit bestehenden Studien

- Erklärung von Abweichungen

- Grenzen der Untersuchung benennen

- Ausblick auf weiterführende Forschung

Tipp zur Abgrenzung: Viele Texte vermischen Ergebnisse und Diskussion. Halte beides sauber getrennt – das wird dir oft in der Bewertung positiv angerechnet.

5. Fazit: Auf den Punkt gebracht

Dein Fazit bildet den Schlusspunkt und rundet deine Arbeit ab.

Darin sollte stehen:

- Beantwortung der Forschungsfrage

- Wichtigste Ergebnisse (kompakt!)

- Kurzer Rückblick auf Zielsetzung

- Offene Fragen oder Forschungsausblick

Unser Vorschlag: Schließe den Artikel mit einer kleinen, prägnanten „Merke“-Box, z. B.:

🧠 Merke: Ein gutes Fazit enthält keine neuen Inhalte – es bringt alles nur sauber auf den Punkt.

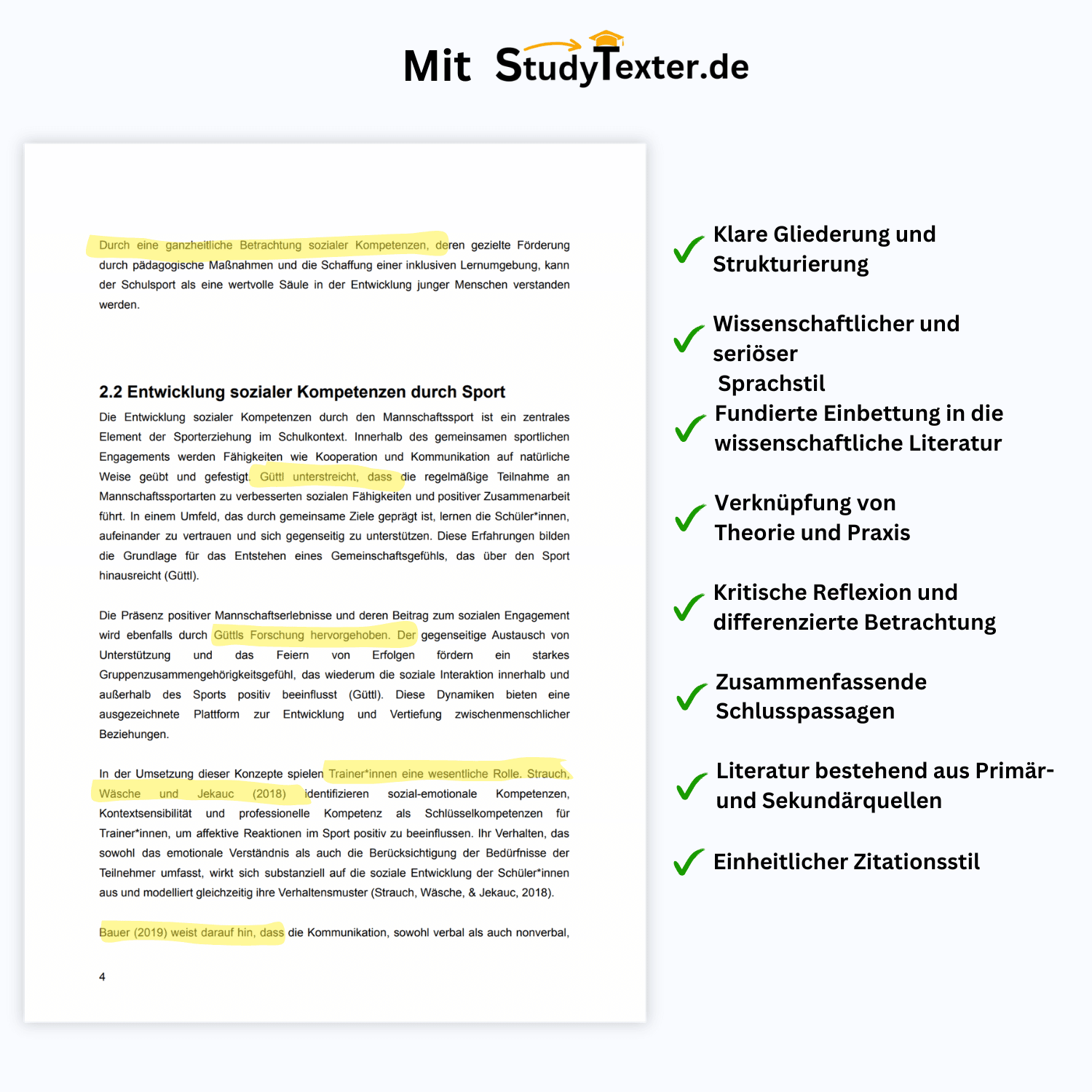

Wie StudyTexter dich beim Aufbau unterstützt

Gerade beim Theorieteil, der oft besonders aufwendig ist, kann dir StudyTexter wertvolle Arbeit abnehmen. Unsere KI:

- findet relevante, geprüfte Quellen

- strukturiert deine Kapitel logisch

- erstellt dir einen individuell passenden Gliederungsentwurf

Auch bei der Formatierung, dem Deckblatt oder dem automatischen Literaturverzeichnis hilft dir StudyTexter schnell und zuverlässig – damit du dich voll auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine eigene Forschung.

Hausarbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h

Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.

Fazit: Klarer Aufbau – klare Ergebnisse

Der Aufbau einer empirischen Arbeit folgt einem bewährten Muster – und wenn du dich daran hältst, bist du auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass du zielgerichtet, logisch und nachvollziehbar vorgehst. Nutze externe Quellen und moderne Tools wie StudyTexter, um gerade bei der Vorbereitung wertvolle Zeit zu sparen. So wird aus deiner Idee eine fundierte, gut strukturierte Arbeit, die überzeugt.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie ist eine empirische Arbeit grundsätzlich aufgebaut?

Der klassische Aufbau umfasst:

- Einleitung

- Theorieteil (Literaturüberblick)

- Methodik (Forschungsdesign)

- Ergebnisse

- Diskussion

- Fazit

- Diese Struktur gilt für viele Fächer – ob Psychologie, Sozialwissenschaften oder Wirtschaft.

2. Wie lang sollte der Theorieteil sein?

Der Theorieteil macht meist 30–40 % der Gesamtarbeit aus. Wichtig ist nicht nur die Länge, sondern dass du gezielt relevante Theorien und Studien auswählst. Vermeide unnötige Wiederholungen und fokussiere dich auf das, was zur Forschungsfrage beiträgt.

3. Was gehört in den Methodik-Teil?

Im Methodik-Kapitel erklärst du:

- Art der Untersuchung (z. B. Umfrage, Experiment)

- Auswahl und Beschreibung der Stichprobe

- verwendete Messinstrumente

- Ablauf der Datenerhebung

- Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)

4. Muss ich in der Diskussion auch kritisieren?

Ja – zur Diskussion gehört auch eine kritische Reflexion. Du solltest ehrlich benennen, welche Schwächen deine Untersuchung hat (z. B. kleine Stichprobe, Zeitmangel) und was das für die Aussagekraft bedeutet. Das zeigt wissenschaftliche Reife.

5. Was ist der Unterschied zwischen Ergebnissen und Diskussion?

In den Ergebnissen präsentierst du nur die Daten – sachlich, ohne Interpretation. In der Diskussion erklärst du, was diese Ergebnisse bedeuten, wie sie im Vergleich zur Literatur dastehen und welche Schlüsse du daraus ziehst.