Einleitung

Du stehst kurz vor der Abgabe deiner Bachelorarbeit? Dann kennst du sicher das Gefühl: Wie wird meine Arbeit bewertet? Worauf achten Prüfer wirklich? Und wie kann ich verhindern, dass kleine Fehler meine Note versauen? Keine Sorge – mit dem richtigen Überblick über die Bewertungskriterien und ein paar cleveren Tipps bist du auf der sicheren Seite. In diesem Artikel zeigen wir dir kompakt und verständlich, wie die Bewertung deiner Bachelorarbeit abläuft, welche Fallstricke du vermeidest – und wie du mit moderner Unterstützung glänzt.

1. Bewertungskriterien: Das steckt wirklich hinter der Note

Damit du gezielt an einer starken Arbeit schreiben kannst, solltest du wissen, worauf es bei der Bewertung wirklich ankommt:

- Inhalt und Eigenleistung zählen am meisten (oft über 50 %). Hier überzeugst du mit einer klaren Forschungsfrage, nachvollziehbarer Argumentation und einer fundierten Literaturbasis.

- Wissenschaftliche Methodik ist besonders in Psychologie und Sozialer Arbeit entscheidend – ob empirisch oder theoretisch, deine Vorgehensweise muss nachvollziehbar und sauber dokumentiert sein.

- Aufbau und Gliederung machen rund 10–30 % der Note aus. Ein roter Faden, klar strukturierte Kapitel und sinnvolle Übergänge zeigen, dass du planvoll arbeitest.

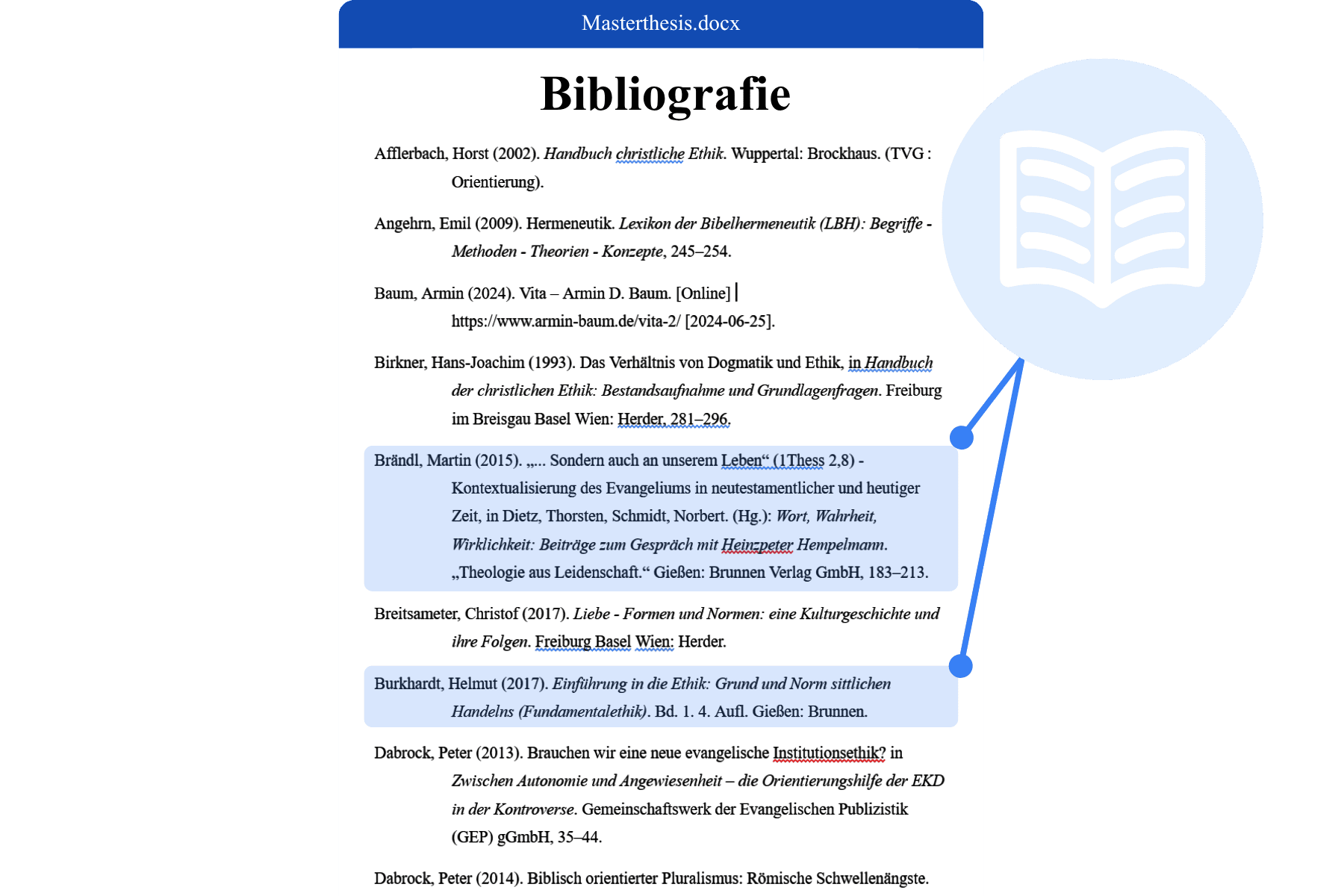

- Sprache, Stil und formale Kriterien fließen ebenfalls ein – und sind oft das Zünglein an der Waage. Rechtschreibung, Zitation, Abbildungsverzeichnis, Deckblatt – hier trennt sich solide von sehr gut.

Tipp: Viele Unis veröffentlichen ihre Bewertungskriterien transparent. Schau z. B. mal bei der Hochschule Düsseldorf rein.

2. So läuft die Bewertung deiner Bachelorarbeit ab

Viele Studierende wissen gar nicht genau, wie die Bewertung hinter den Kulissen abläuft. Dabei ist das Wissen darum Gold wert:

- Zwei Prüfer lesen deine Arbeit unabhängig voneinander – meist dein Betreuer und ein weiterer Gutachter. Beide vergeben Noten und erstellen Gutachten.

- Weichen die Noten stark voneinander ab, wird im Zweifel eine dritte Person hinzugezogen.

- Die Endnote ergibt sich aus dem Mittel der beiden Bewertungen – bei starker Differenz nach Diskussion.

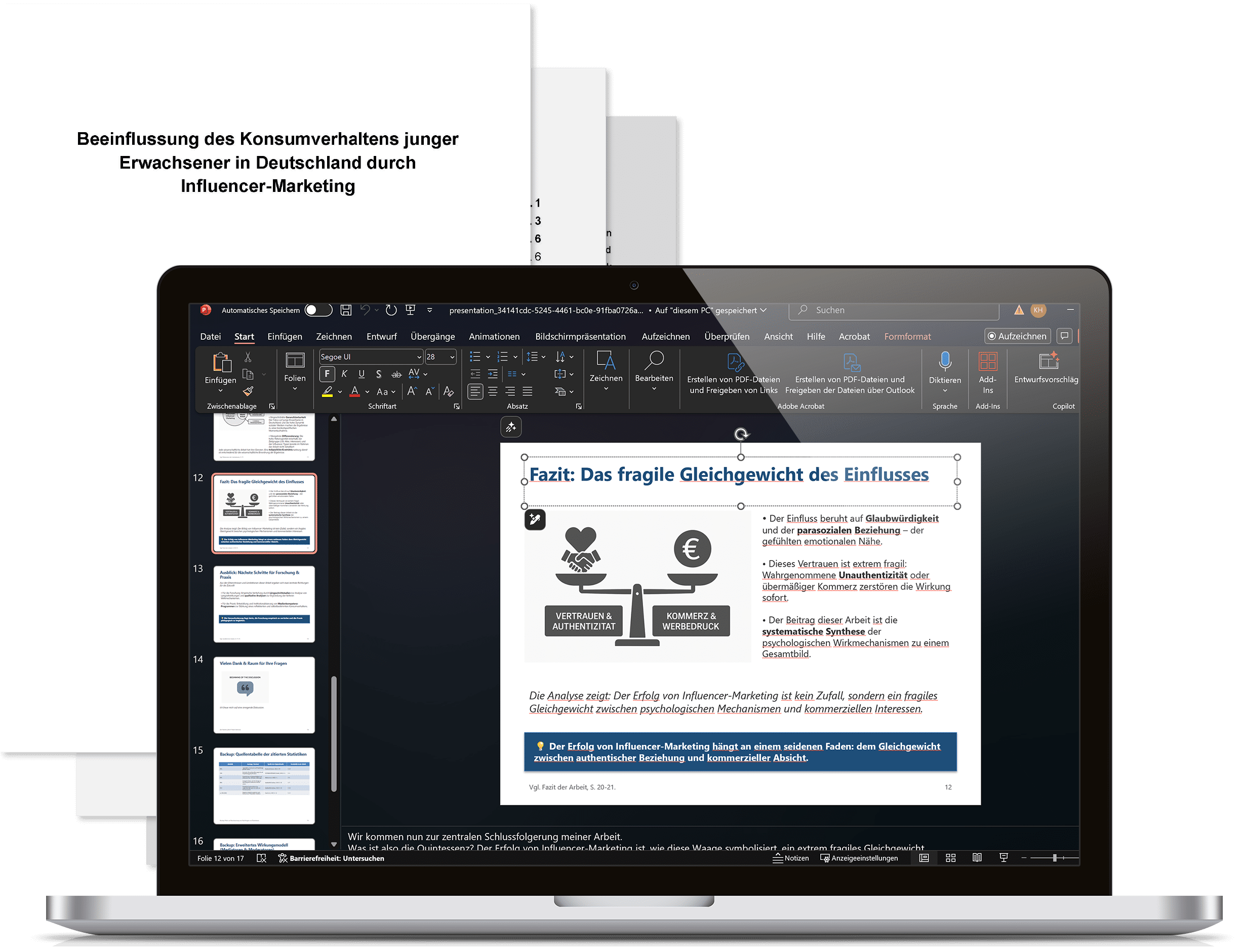

- Falls ein Kolloquium (Verteidigung) Teil deiner Prüfungsordnung ist, kann es zusätzlich Einfluss nehmen – hier zählt neben Fachwissen auch deine Präsentationsfähigkeit.

Frag bei deiner Hochschule gezielt nach den Formalitäten – viele Studiengänge, z. B. in BWL oder Soziale Arbeit, regeln dies unterschiedlich.

3. Diese typischen Fehler solltest du vermeiden

Viele gute Arbeiten rutschen in der Bewertung ab, weil sie unnötige Fehler enthalten – das muss nicht sein:

- Unklare Forschungsfrage: Wenn du nicht genau weißt, was du eigentlich untersuchst, wird das auch deinem Prüfer auffallen.

- Nur beschreibende statt analysierende Literaturarbeit: In Psychologie besonders fatal – Prüfer erwarten eine eigenständige Einordnung, keine bloße Zusammenfassung.

- Strukturelles Chaos: Ein gutes Thema verliert an Kraft, wenn die Arbeit nicht logisch aufgebaut ist. Teste deinen roten Faden – kann ihn jemand Außenstehendes nachvollziehen?

- Formale Schnitzer: Falsche Zitation, fehlende Literaturverzeichnisse, unklare Tabellen – sowas kann Punkte kosten, obwohl der Inhalt stimmt.

- Plagiat durch Nachlässigkeit: Ungewollt abgeschriebene Passagen oder KI-generierte Inhalte ohne eigene Bearbeitung sind gefährlich – heute erkennen Prüfer so etwas schnell.

Nimm dir Zeit für die Überarbeitung – oder arbeite mit Tools, die dir inhaltlich wie formal auf die Sprünge helfen. Moderne Assistenten, die automatisch strukturieren, Quellen korrekt einfügen und auf formale Sauberkeit achten, können dir hier enorm helfen.

4. So holst du das Beste aus deiner Bachelorarbeit heraus

Die besten Noten entstehen nicht aus Zufall – sondern durch eine kluge Mischung aus Strategie, Motivation und Unterstützung:

- Wähle ein Thema, das dich interessiert – dann fällt dir Recherche und Argumentation viel leichter.

- Arbeite in Etappen und mit Plan: Kleine Meilensteine bringen dich zuverlässig zum Ziel.

- Nutze Feedback – frühzeitig! Lass Betreuer, Freunde oder digitale Tools drüber schauen.

- Stärke deine Eigenleistung: Auch wenn du Unterstützung nutzt – du bleibst verantwortlich. Das zahlt sich aus!

- Denke ans Finish: Verzeichnisse, Nummerierungen, Zitationen – sauber finalisieren macht einen großen Unterschied.

Du willst nicht alles allein machen? Dann schau dir Plattformen an, die dich nicht nur mit Tipps abspeisen, sondern dir echte wissenschaftliche Entwürfe liefern – natürlich mit sauberer Gliederung, echten Quellen und Prüfsicherheit. So kannst du das Fundament legen und dann in deinem Stil perfektionieren.

5. Unterstützung nutzen – ohne Trickserei

Moderne Tools können dir beim Schreiben helfen – wichtig ist, dass du verantwortungsvoll damit umgehst.

- Nutze KI-basierte Assistenten, die dir einen wissenschaftlich strukturierten Textentwurf samt Literatur liefern, den du anpassen kannst – das spart Zeit und gibt Sicherheit.

- Greife auf Services zurück, die Plagiatsprüfung, Quellenformatierung und Struktur automatisch übernehmen – du arbeitest effizient, bleibst aber Urheber deiner Arbeit.

- Wähle Lösungen, die deine Hochschule ernst nehmen – also Zitationsstile wie APA, MLA oder Harvard korrekt umsetzen, auf Wunsch automatisch.

Wichtig ist: Du darfst Werkzeuge nutzen – solange du weißt, wie du damit korrekt arbeitest. Das bringt dich weiter, macht dich souveräner im Schreibprozess und wirkt sich am Ende auf die Bewertung aus.

Fazit: Die Bewertung deiner Bachelorarbeit ist berechenbarer, als du denkst

Du brauchst keine Angst vor der Bewertung zu haben – wenn du weißt, worauf es ankommt. Prüfer bewerten nach klaren Kriterien, die du kennen kannst. Du kannst Fallstricke vermeiden, mit einem durchdachten Plan glänzen – und dir durch moderne Unterstützung einen echten Vorsprung verschaffen.

Die Note ist nicht das Maß deines Wertes, aber sie ist der Lohn deiner Arbeit. Also arbeite smart, bleib motiviert – und hol das Beste aus deinem Thema heraus.

Häufig gestellte Fragen

1. Wie wird die Bachelorarbeit genau bewertet?

Die Bewertung erfolgt in der Regel durch zwei Prüfer, die deine Arbeit unabhängig nach festgelegten Kriterien beurteilen – z. B. inhaltliche Tiefe, Methodik, Aufbau, Sprache und Form. Die Einzelnoten werden anschließend zusammengeführt. In manchen Studiengängen zählt auch das Kolloquium mit zur Gesamtnote.

2. Was sind die häufigsten Gründe für eine schlechte Note?

Typische Gründe sind: unklare oder nicht bearbeitete Forschungsfrage, fehlende oder oberflächliche Literaturarbeit, formale Fehler (z. B. falsche Zitate), chaotischer Aufbau oder Plagiate. Auch eine fehlende Schlussfolgerung oder ein schwacher Theorieteil kann zu Punktabzug führen.

3. Wie viel Einfluss hat die Sprache und Rechtschreibung auf die Bewertung?

Obwohl der sprachliche Ausdruck oft nur mit ca. 10–15 % gewichtet wird, beeinflusst er das Gesamtbild stark. Viele kleinere Fehler wirken unprofessionell und können den Eindruck einer unsorgfältigen Arbeit vermitteln. Deshalb: Korrekturlesen (lassen) lohnt sich!

4. Kann ich meine Bewertung einsehen oder anfechten?

Ja. Du hast das Recht, die Gutachten nach Bekanntgabe der Note einzusehen – bei deiner Prüfungsverwaltung oder im Sekretariat. Wenn du sachliche Fehler findest, kannst du einen formellen Widerspruch einlegen, allerdings nur mit triftigen Gründen.

5. Darf ich beim Schreiben meiner Bachelorarbeit Hilfsmittel wie KI oder Tools nutzen?

Grundsätzlich ja – solange du keine fremden Inhalte ohne Kennzeichnung übernimmst. Tools wie Literaturverwaltungsprogramme, Plagiatschecks oder KI-gestützte Schreibassistenten können dir helfen, effizienter und strukturierter zu arbeiten. Wichtig: Du bleibst verantwortlich für Inhalt, Stil und Richtigkeit der Arbeit.